El 5 de mayo de 1945 cientos de hombres y mujeres vestidos a rayas con aspecto cadavérico recibían con júbilo a la puerta del campo de concentración nazi de Mauthausen la llegada de las tropas aliadas. Habían sobrevivido a la barbarie y a la supremacía del nazismo liderado por Hitler y sus miles de seguidores, entre ellos algunos estados como el español.

En aquel mes, cuando las flores estaban en su máximo esplendor, los supervivientes del campo, cuya construcción se inició en 1938, habían sustituido las banderas nazis por banderas republicanas españolas. En la puerta principal una gran pancarta exhibía con orgullo una frase ellos que saborearon como el néctar: “Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras”.

Hace 8 décadas aquel lugar repleto de muertes violentas olía a hambre, a podredumbre, a descomposición, pero también a esperanza. Costaba diferenciar a los vivos de los cuerpos que yacían inertes amontonados en algunas zonas del campo. Compartían el mismo aspecto, un color cenizo en la piel que se pegaba irremediablemente al esqueleto. Eran aspirantes a difuntos, pero aquel cinco de mayo burlaron a la muerte y se convirtieron en supervivientes del holocausto nazi. Un gran número de ellos tenían nacionalidad española escondida tras el símbolo impuesto en el campo de señalarlos con un triángulo invertido. Era la manera con la que la supremacía nazi y franquista quiso arrancarles su origen y también la memoria. Todos ellos fueron condenados a vivir un verdadero infierno en un lugar que posteriormente bautizarían como “el campo de los españoles”.

Se estima que 235.000 personas pasaron por Mauthausen. Al menos 122.000 fueron asesinadas. Entre ellos 7.532 exiliados españoles que había salido de España en 1939 tras la caída violenta de la democracia republicana. El 64% de los españoles que acabaron en este campo fueron fusilados, apaleados, gaseados, ahorcados… o murieron ante las difíciles condiciones de trabajo esclavo y la falta de salubridad en el campo. Entre ellos, al menos, 352 cordobeses y 231 procedentes de la provincia de Jaén. Todos ellos víctimas no sólo del nazismo sino también del totalitarismo, el odio, la intolerancia que definieron a otros regímenes de la época como el que soportó España con 40 años de franquismo.

Los españoles de Mauthausen no sólo lucharon contra el régimen nazi. Refugiados en Francia tras luchar contra la dictadura franquista permanecieron fieles a sus ideales de igualdad, libertad y fraternidad. Y a pesar del terror que les persiguió no se rindieron. Supieron incluso dentro del campo austriaco organizarse, sobre todo, cuando el régimen de Hitler sabiéndose derrotado ante el avance del ejército aliado sustituyó a los oficiales de las SS por policías semiretirados y bomberos de Viena. La debilidad de los nuevos carceleros les sirvió a los prisioneros para organizarse. Crearon una red de resistencia clandestina: la AMI (Aparato Militar Internacional) y el Comité Internacional y así tomaron el control del campo hasta la llegada del 41 escuadrón de reconocimiento de la onceava división armada del ejército de Estados Unidos, liderado por el sargento Albert Kosier el 5 de mayo de 1945.

El campo de concentración de Mauthausen, situado a unos 20 kilómetros de la ciudad de Linz y junto a una cantera de granito y la escalera de la muerte donde cientos de personas murieron de agotamiento transportando bloques de piedra, era el campo principal de un amplio complejo formado por más de sesenta subcampos repartidos por Austria y el sur de Alemania (Gusen, Gunskirchen, Melk, Ebensee, Steyr…) Los principales campos fueron Mauthausen y Gusen donde utilizaron cámaras de gas para los asesinatos en masa o inyecciones de fenol para acabar con la vida de los más débiles, o el Castillo de Hartheim donde gasearon a más de 30.000 personas.

Ha llegado el momento de preguntarnos por qué nunca nos habían contado esta historia o qué ha cambiado para que 80 años más tarde podamos empezar a nombrar a nuestros compatriotas “excluidos” y “olvidados”.

LA DEUDA DE NUESTRA DEMOCRACIA

Tras el silencio de las últimas ocho décadas, los descendientes más jóvenes de estos represaliados buscan respuestas. Al silencio impuesto por la dictadura franquista le sucedió en nuestro país una transición sostenida por jóvenes demócratas que tuvieron que convivir con la imposición de una red invisible de golpistas y simpatizantes franquistas que siguieron apegados al poder y aterrizaron, algunos de ellos, en el escenario político tras jurar fidelidad a la nueva democracia que volvía a resurgir tímidamente en España. Y así caminamos como sociedad libre hasta la llegada del siglo XXI sin libros de historia que pusieran nombre al golpe de Estado de 1936 y a los miles de desaparecidos y represaliados, enterrados en cunetas, en cámaras de gas o que sucumbieron a torturadores interrogatorios. Nadie se atrevió a alzar la voz más de lo debido porque el miedo que había sido inoculado durante 40 años a la sociedad civil española seguía imponiendo una única manera de pensar y de ser. No sería hasta la llegada de la tercera o la cuarta generación donde comenzarían a hacerse las primeras preguntas. Surge así la voz de los excluidos.

“La recuperación de la normalidad democrática pasa por reconocer a todas las víctimas también a las directas del nazismo con bandera española en nuestro país. Víctimas que han contado con reconocimiento en multitud de homenajes fuera de nuestro país pero que siguen excluidos de nuestra memoria”, explica la asociación.

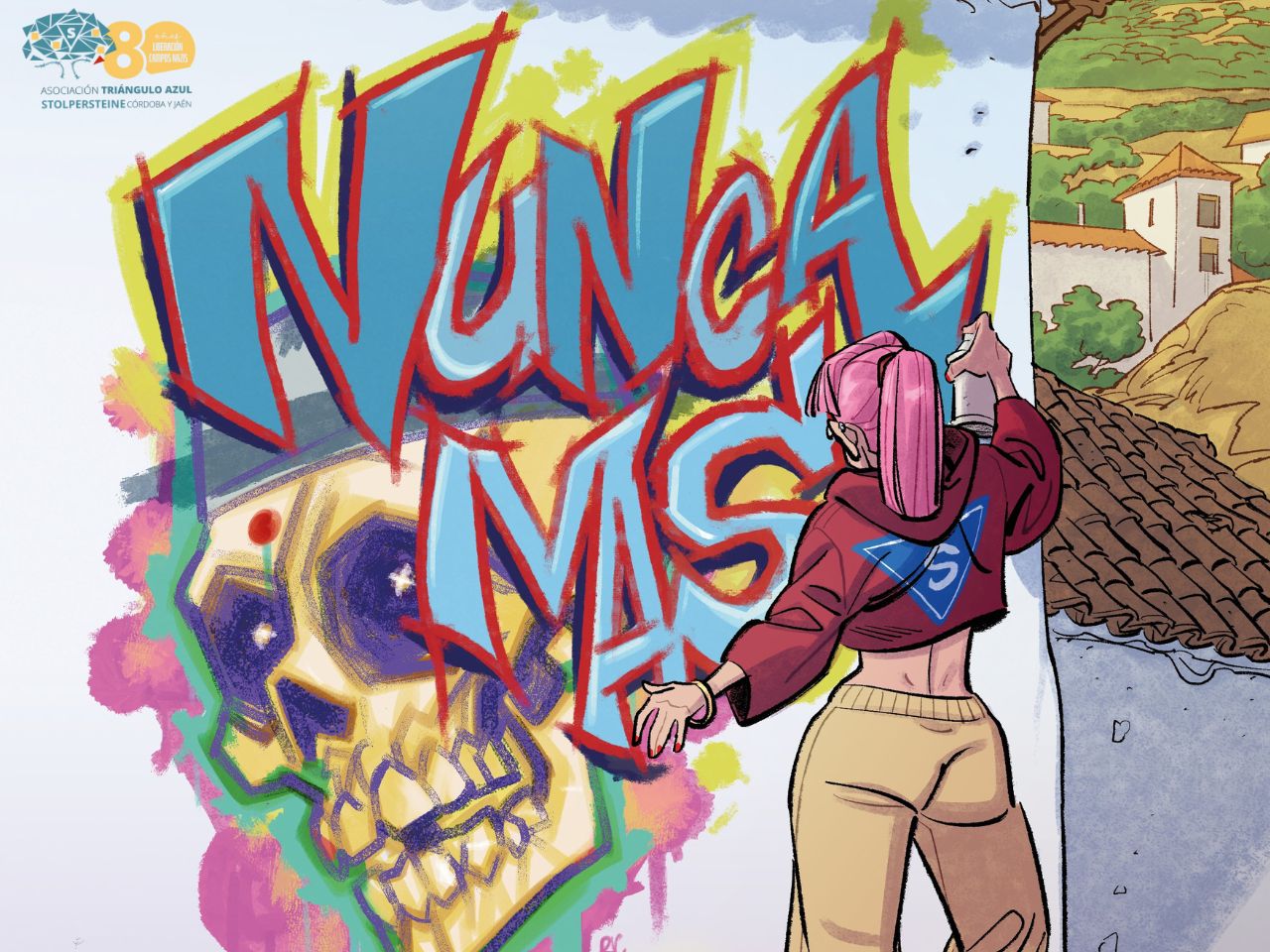

De esta manera, apelan como asociación memorialista a recuperar la dignidad de estas víctimas en nuestro país y en nuestra comunidad andaluza rescatando y honrando el nombre y la historia de nuestros vecinos y familiares deportados a campos de concentración nazi para dignificarlos. “No fueron ciudadanos pasivos ante el avance del fascismo porque su compromiso social los llevó a mantenerse fieles al ideal de una sociedad justa e igualitaria”, afirman desde la asociación Triángulo Azul Stolpersteine.

EL TRAUMA DE NUESTRA DEMOCRACIA

Por todo lo anterior desde la asociación destacan: “ni el tiempo lo cura todo, ni el silencio ha dado respuesta en ocho décadas al trauma que vivieron miles de españoles. La generación actual, ausente de miedo, busca llenar de contenido ese silencio que sus antepasados mantuvieron por miedo o por el deseo de proteger a sus seres queridos”, a lo que añaden que, “sin embargo, en la actualidad donde el fascismo parece rearmarse mientras se alimenta del silencio de las víctimas y de la historia no contada, los nietos y bisnietos de los represaliados, asesinados y olvidados son hoy en día el símbolo de la concordia. No puede existir concordia sin verdad, justicia y reparación. Una tarea que sobre todo está en manos de la llamada `generación de la Postmemoria`”.

Algunos de ellos ya han comenzado a desafiar el olvido explorando el trauma generacional a través de la literatura como David Uclés, Layla Martínez, Paco Cerdá o Arnau Fernández o buscando a sus familiares en los archivos de los campos e incluso reencontrándose por primera vez con los descendientes de los supervivientes de Mauthausen que nunca volvieron a España.

Unido al trabajo de ellos, asociaciones memorialistas como es Triángulo Azul Stolpersteine tratan de rellenar las páginas en blanco de nuestra historia reciente con la colocación de las llamadas piedras de la memoria en los lugares de nacimiento de las víctimas de Mauthausen, las Stolpersteine, pero también con decenas de proyectos sociales, culturales y de divulgación que nos ayudan como sociedad a seguir educando en valores para que la historia no vuelva a repetirse. Acciones que desmontan los discursos que persisten hoy en día para blanquear el franquismo y seguir escondiendo el nombre de los verdugos y la sinrazón de aquellos que se atribuyeron el don de la superioridad moral.

0 comentarios