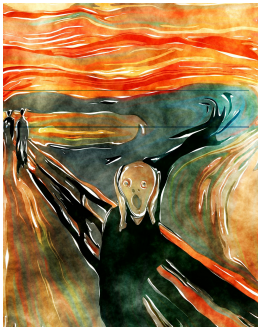

Estamos mal, algo nos pasa, hay una realidad que no se deja ver en el escaparate digital, pero que no deja de perturbarnos como un insidioso ruido de fondo. Una mueca, unas lágrimas y un grito que guardamos para la intimidad pero que quizá sí asoma en la consulta médica o psicológica. Dolores y cansancios sin etiqueta pero verdaderos, ansiedades y tristezas que se han instalado en nuestro paisaje cotidiano y se han naturalizado tengas la edad que tengas, seas como seas, aunque sin duda hay condiciones que los agravan. A la sensación subjetiva y nebulosa de que “algo nos pasa”, de que no estamos bien, se suman los datos que evidencian la entidad de estos malestares. Somos el primer país del mundo en el índice de consumo de benzodiacepinas y antidepresivos, por no hablar del consumo de alcohol u otras sustancias o métodos de distracción igualmente hipnóticos o sedantes.

No obstante, por más íntimos y propios que los sintamos, estos dolores son

compartidos, nuestro sufrimiento es real, existe, es singular y único pero tiene causas más allá de los desajustes de tu serotonina y tu dopamina. Javier Padilla y Marta Carmona, en “Malestamos”, editado por Capitán Swing, sostienen este otro enfoque de nuestra salud mental: la convicción de que la superación de estos males es posible, pero que dicha superación no vendrá de la mano del desarrollo personal y la atención plena, o mejor dicho no vendrá solo sino también o sobre todo de la recuperación del espacio común y de nuestro futuro a partir de una esperanza posible y de unas vidas con sentido, de la construcción de respuestas sobre la base de una solidaridad política.

Nos dicen los autores: “el malestar tiene mucho que ver con la incapacidad de imaginar un futuro que sea realizable”, la “condición póstuma” de la que habla Marina Garcés o la “cancelación del futuro” de Fisher. Es esa anulación del futuro, de un contexto inaceptable, de unas condiciones de vida invivibles a las que nos condenan formas de acción política y económica el problema que, que duda cabe, nos está jodiendo la serotonina.

Suprimir de la ecuación de nuestra salud mental este hecho es confundir los efectos con sus causas. Al mismo tiempo que se nos invita a componer nuestros maltrechos interiores, a gestionar lo ingestionable, a respirar profundo, nos sentimos cada vez más débiles, más impotentes, menos dueños de “lo que nos importa”, más sumisos y dóciles y más tristes.

Asumiendo que la terapia es una herramienta de entre las posibles, que un sistema de salud pública decente debe abordar los problemas mentales con más facultativos y una atención de calidad, que cuando la ansiedad o el dolor es insoportable hay que tratarlo con urgencia, que la medicina es un recurso y que debemos hacer todo lo posible por mitigar el sufrimiento psíquico, es este énfasis en las salidas individuales, que nos remiten una y otra vez al rinconcito de nuestro yo, el que nos aleja de abordar estrategias compartidas de salida a esto que nos pasa. Ciertas narrativas terapéuticas sitúan la causa de ese malestar en ti, en una mente que no sabes gobernar, en una sentimentalidad enferma o defectuosa, como si tus condiciones laborales, la violencia en nuestras relaciones, el malestar por el futuro incierto o directamente apocalíptico, el aislamiento social, la presión por los cuidados, las crisis fueran acontecimientos que puedes gestionar desde ese yo cada vez más adelgazado y aislado.

Sin negar la necesidad de hablar, de la capacidad curativa de una buena ayuda

terapéutica, de la que va más allá de reparar chapa y pintura para devolvernos al engranaje productivo, otra perspectiva de nuestros malestares que ampliase esa mirada, y sobre todo que nos dote de las herramientas o las armas posibles sería más curativa y sobre todo, más justa, porque las causas de ese malestar no sólo son individuales, son sociales y políticas: desigualdad, precariedad, vulnerabilidad, una mayor incertidumbre respecto al futuro, un debilitamiento de los lazos de sociales y de solidaridad, la crisis que se viene con la que ya estaba. Sólo actuar sobre esas causas producirá una acción transformadora y no meramente paliativa.

La aspiración a una vida buena, a mejorar, a una vida plena con sentido, a estar

mejor todos, y no al individualismo del “sálvese quien pueda” al que se nos invita desde cierto totalitarismo terapéutico. La convicción y la creación de una buena vida no sólo es posible sino ineludible y debe ser compartida, pasa por lo común, ese espacio que no es de nadie y es de todos y todas.

Hay además una desazón sana, esa molestia creativa, liberadora, la inquietud

necesaria para la toma de conciencia, la incomodidad que viene de pensar y hacer con sentido, de decir que no, de molestar, de parar, de no dejarse llevar que es sana y no hay que anestesiar por perturbadora. No hay transformación, nos dice Remedios Zafra, en Frágiles, que no comience con desazón.

Otros futuros posibles, la esperanza, entendida no como un sueño o una fantasía edulcorada y falaz, sino este esperar legítimamente una vida mejor a partir de la comprensión de lo que nos pasa, del entender, del proponer y crear la salida, la construcción de lo común, son parte de la salud. Somos cuerpos vulnerables interdependientes con responsabilidades compartidas, esta no es una condición eludible.

Somos sostenidos y sostenemos a otros, vivos y muertos, sanos y enfermos, desde lo personal a lo político y viceversa.

No estás mal, estamos mal. Estar bien pasa por hacernos cargo colectivamente, por imaginar, buscar, construir, otras maneras de hacer-nos la vida mejor, de hacer una vida buena, una buena-vida-juntas.