José Moral González.

Con la revolución industrial llega el nacimiento de la denominada “clase trabajadora” y su lucha por alcanzar los primeros derechos. Una lucha muy desigual teniendo en cuenta la falta de una mínima regulación que los protegiera, provocando la llamada a la unión con los primeros sindicatos, las primeras huelgas y manifestaciones, muchas de ellas reprimidas con extrema violencia. Algunos incluso perdieron la vida, tal y como denunciaba Víctor Jara en su estremecedora y bella canción “te recuerdo Amanda”: símbolo en aquellos tiempos del dramatismo que podía alcanzar el intento de dignificar el puesto de trabajo. “Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fabrica, donde trabajaba Manuel” Así comienza la canción, recordándole a Amanda los cinco minutos que tenía para encontrarse con él, esos cinco minutos que podían ser eternos, que la hacían florecer. Pero la canción termina mostrando el por qué del llanto de los acordes de la guitarra al hablar de Manuel: “que partió a la sierra, que nunca hizo daño… y en cinco minutos quedó destrozado, suena la sirena, muchos no volvieron, tampoco Manuel” Por muy hermosa que fuera esta canción, más hermoso sería que ningún cantautor tuviera que denunciar algo así. Pero fueron pasando los años, las décadas, y la lucha continuaba, en algunos lugares de forma más sangrienta que en otros. Una disputa que también fue denominada como “lucha de clases”: por un lado los que ostentaban el poder económico y el control sobre la producción imponiendo sus restrictivas condiciones laborales, y por otro los trabajadores que aspiraban a conquistar los derechos básicos que les alejasen de la pura explotación.

Pero Amanda se nos hizo mayor, poco a poco fue envejeciendo, y el paso de los años le dejó un velo acuoso en sus ojos que no solo oscurece su mirada, sino la comprensión de la realidad que hoy vive. Una realidad que se ve incapaz de explicar a su amado Manuel cuando, en su interior, sigue hablando con él. Y es que ya no se cuestiona que una pequeña parte de la población concentre tanto poder económico, con su correa de transmisión al poder político e incluso social. Parece como si nos hubieran convencido de que, en último caso, hay que aceptarlo como un mal inevitable y consustancial a la propia sociedad humana; de igual forma que acabamos aceptando las incómodas verrugas o granos que nos afean. Y golpe a golpe, con maquinaciones y manipulaciones, o mentiras a mentiras vestidas de sedosa verdad, han ido consiguiendo que ya no se alce la mirada para fijarnos en esos pocos de arriba cuando llega el descontento o la desesperación, sino bajar la mirada para enfocarla en quien está a nuestra altura o, peor aún, en quien está todavía más abajo.

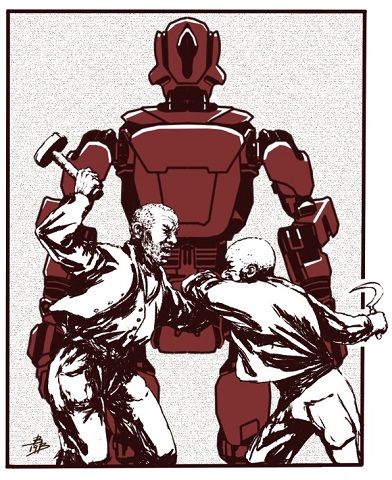

Cómo decirte, cómo recordarte, Amanda, que hoy Manuel no voltearía su honda contra Goliat, sino, tal vez, contra cualquier anónimo como él. Hoy luchan los taxistas frente a los conductores de coches de alquiler, los trabajadores nacionales frente a los inmigrantes, los empleados de un sector frente a los empleados de las subcontratas del mismo sector que, al aceptar unas condiciones aún más duras, ponen en riesgo el puesto de trabajo de los primeros.

Y es esa disputa, entre los trabajadores o aspirantes a serlo, la que los va destrozando, al tiempo que beneficia a quien los contrata. Entre las severas crisis económicas que el propio sistema provoca y los avances tecnológicos que van reduciendo la necesidad de mano de obra, cada vez hay menos puestos de trabajo y más personas optando a los mismos. La sacrosanta “ley de la oferta y la demanda” hace el resto, y cada puesto de trabajo se va subastando a la baja para adjudicarlo al más precario postor, lo que provoca que las desigualdades sigan aumentando. Que los que controlan la economía se llevan lo que se llevan ya no es la cuestión, sino como se disputa esa gran mayoría que es el resto lo que dejan para ellos bajo el impersonal concepto de “costes laborales”. Ese es su verdadero éxito: conseguir que sean los trabajadores los que luchen entre sí, los que se miren los unos a los otros, mientras ellos se sienten protegidos.

“La vida no vale nada…” dice otra canción. Pronto vendrá quien cante “el trabajo no vale nada”. Mientras tanto, sigue sonando en mi cabeza los melancólicos acordes de la guitarra de Víctor Jara, acompasando su voz, recordando a Amanda: “la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él”. Presiento, Amanda, que hoy la lluvia no sería en tu pelo, sino en tus ojos, porque al ir a su encuentro ya no reconocieras a ningún Manuel.

*Simpatizante de EQUO.

Ilustración: Bernardo Fuentes Aparicio.

0 comentarios