No reproducimos la infancia, no la revivimos, sino que la reinventamos decía el filósofo. Por eso la infancia que referimos siendo adultos, es una infancia ficticia, pero real al mismo tiempo. Ficticia porque es recreada, real porque tiene que ver con las imágenes “definitivas” y “fundantes” de nuestra subjetividad.

Para que me hablen de su infancia no he tenido nunca que insistir mucho ni a las mujeres ni a los hombres romá, y en todos los relatos, incluso en los más dulces o menos amargos, hay un combate con la dureza de su infancia.

Doina nació dos años después de la muerte de Ceausescu, pero su abuela le contó cómo se vivía en Corbu en aquellos años y relata los pormenores de aquel tiempo como si ella hubiera sido testigo presencial. Sin embargo, sus recuerdos

personales del pueblo arrancan de los años inmediatos a la muerte del dictador.

Corbu es una población (comuna) de unos 2600 habitantes, perteneciente al distrito (judet) de Olt al sur de Rumania, en la región histórica de Valaquia, regada por el río Olt, afluente de la margen izquierda del Danubio, que da nombre al distrito.

En Corbu, el barrio de los gitanos está bien diferenciado de los barrios payos, pues

todas las familias gitanas se concentran en una calle larga y sin asfaltar, sin esquinas ni números en las puertas de las casas, a las que no llega el cartero. Vayamos tomando nota de la exclusión: casas sin cuantificar ni ordenar, con las que no se puede conectar postalmente. La capital del distrito de Olt es Slatina, la ciudad a la que viajan las familias de Corbu para cuestiones sanitarias de cierta gravedad, para solucionar trámites administrativos o simplemente para ir a comprar más barato. Incluso a veces se aventuran a viajar hasta Craiova, capital del distrito de Dolj, recorriendo en tren los 95 kilómetros que la separan de Corbu.

Es lo que hacía la madre y la abuela de Doina en aquellos años. Viajaban a Slatina y hasta a Craiova, en busca de zapatos de plástico de color negro (galosii) y de ropa barata, que revendían por los pueblos cercanos de alrededores, practicando a veces el trueque y otras cobrando la mercancía en leis, la moneda rumana.

Doina recuerda con cierta nostalgia aquellos días duros, cuando esperaba a su madre y a su abuela en la puerta de la casa de adobe, que volvían cansadas de sus reventas por los pueblos cercanos, tras su viaje a Slatina o a Craiova. En la casa, la familia llevaba semanas enteras comiendo solo la mamaliga, esa papilla de maíz, de color amarillo y escaso valor nutritivo, que constituía casi el único alimento de las familias pobres de aquel tiempo. Y Doina solía soñar por las noches que su madre le traía pan, huevos y hasta galletas, que podría llevar a la escuela, y sentarse en un banco a la hora del recreo y comérselas muy despacio, como hacían los niños payos cada mañana. Por esos las esperas en el umbral de la puerta de su casa, junto con los demás niños gitanos, cuyas madres también habían salido de viaje, estaban cargadas de ilusión y tenían el color de los sueños infantiles, sueños de galletas doradas y olor a pan tierno.

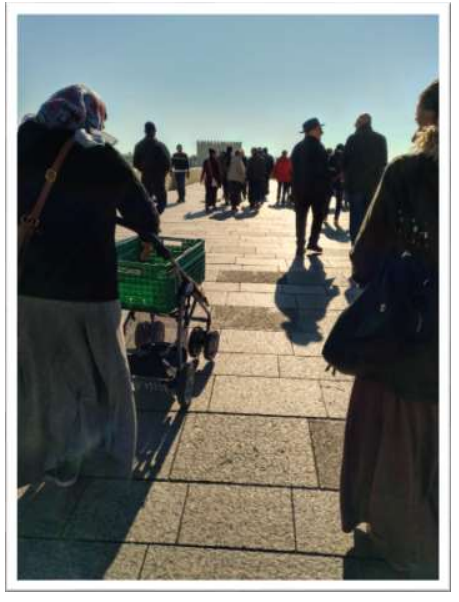

Los viajes solían hacerlos las madres en grupo, mujeres cargadas con bultos, que sostenían en fardos de tela de saco, atados al cuello o al hombro, hacían juntas el viaje a la capital para sentirse acompañadas y protegidas. De los menores se encargaban aquellas que ese día no les tocaba viajar, ellas les atendían e incluso les

daban de mamar, compartiendo la teta entre los lactantes, de modo comunal y solidario.

En el paisaje sentimental de los que fueron niños en aquellos días en Corbu está el río, la carreta del abuelo, tirada por un caballo, la nieve y las candelas de las noches de invierno.

Para Doina el río de la infancia son los baños de agua fresca hasta las rodillas, los chapoteos y las risas de sus compañeros de juegos; para Kiba el río de su infancia es la única despensa a la que acudir, cuando en la casa no hay nada para comer. Por eso los primeros recuerdos de Kiba son esos pescaditos, pequeños como una gamba, que ella destripaba, lavaba y cocinaba para sus hermanos, los días que su madre estaba comprando ropa en Slatina o vendiéndola en Sinesti.

El río, cuyo nombre muchos ignoran, seguramente el Mures, afluente del Tisza, tributario a su vez del Danubio, también está en la infancia de Mariana, como el último recurso al que ir, cuando fallan otros remedios, como la ayuda mutua de los vecinos o la compasión de los payos. Y saborea hoy aquellos pescaditos de ayer, fritos con manteca y acompañados con mamaliga, rociada con ajos. Le pido a Mariana que me cuente un momento agradable de su infancia, que intente recordar conmigo algún instante en que se sintió especialmente dichosa. Y Mariana me dice que recuerda con alegría las muchas veces en que, a la hora del recreo, la maestra le llamaba aparte a su despacho y partía en dos mitades iguales el pan con mermelada de melocotón, que había preparado para su hijo. Y se le humedecen los ojos a Mariana, mientras me lo cuenta, y su mirada se vuelve más confiada, porque esa maestra de los primeros años de su vida no sólo le estaba dando pan con mermelada, sino recuerdos dulces para su vida futura y tal vez esperanza.

Sueños infantiles de pan, de galletas, de mermelada, de confianza, que quizás nos hagan entender a nosotros la ilusión que experimentan hoy estas madres jóvenes cuando compran chucherías a sus hijos, al entrar o al salir de la escuela.

El río, las comidas dulces y soñadas, el carro y el caballo en la puerta de la casa. Hoy la mayoría de los romà han vendido el carro y el caballo, pero en aquellos días todos tenían a las puertas de la casa su carreta y su caballo. En verano el caballo triscaba sin freno por los campos vecinos, a veces no regresaba al hacerse de noche, y había que salir a buscarlo por los caminos y preguntar a unos y a otros si se habían tropezado con él. Los caballos entraban sin permiso en las tierras de maíz de los payos, que llamaban a la policía y discutían y pleiteaban con frecuencia por los desmanes de los animales. (Desde que la mayoría de los gitanos vendieron las bestias en Corbu, Doina piensa que han desaparecido los problemas entre payos y gitanos, y ahora conviven sin contratiempos). También el invierno es duro para los caballos, pues es preciso acondicionar cerca de la casa un resguardo que les proteja de la nieve y de las heladas, y compartir con el animal el maíz y el escaso alimento. Con la carreta tirada por el caballo, las familias recogían la leña seca de los árboles, que les permitían arrebañar en el bosque vecino. A veces, de madrugada, cuando todavía no había llegado el guarda bosques, los más osados cogían también algunos leños gruesos para hacer la candela. Había que ser atrevido porque el saltarse las prohibiciones implicaba penas de cárcel, pero las nieves rumanas te hacen osado, si has de soportar sin mucha ropa las crudezas del invierno.

La carreta ayuda también al acarreo de los que se ocupan de recoger chatarra y vidrio, que era una tarea frecuente de reciclaje en aquellos tiempos. Mariana se recuerda, muy niña, armada de un cubo, recorriendo kilómetros de caminos embarrados para buscar botellas y recipientes de vidrio. La medida del éxito era ser capaz de reunir cuarenta o cincuenta cacharros de cristal, para ir al colmado del pueblo y venderlos a cambio de harina o aceite a la tendera, que los reutilizaba de nuevo en sus ventas.

Añora Mariana los recorridos en la carreta por las calles payas de Corbu, donde su madre a menudo pedía comida de casa en casa. En aquellos tiempos –así ocurre en todos los tiempos añorados de la infancia- me dice Mariana, la gente era buena y siempre nos daban de lo que tenían: manteca, trozos enormes de jabón de sosa para lavar la ropa, huevos y queso. Ahora la gente en Rumanía no te da nada, ni siquiera una barra de pan.